Ксилография самая древняя техника гравюры.

На Востоке наиболее ранний из оттисков на бумаге датирован 868 годом. В Европе появляется на рубеже XIV- XV веков, первая датированная ксилография относится к 1418 году.

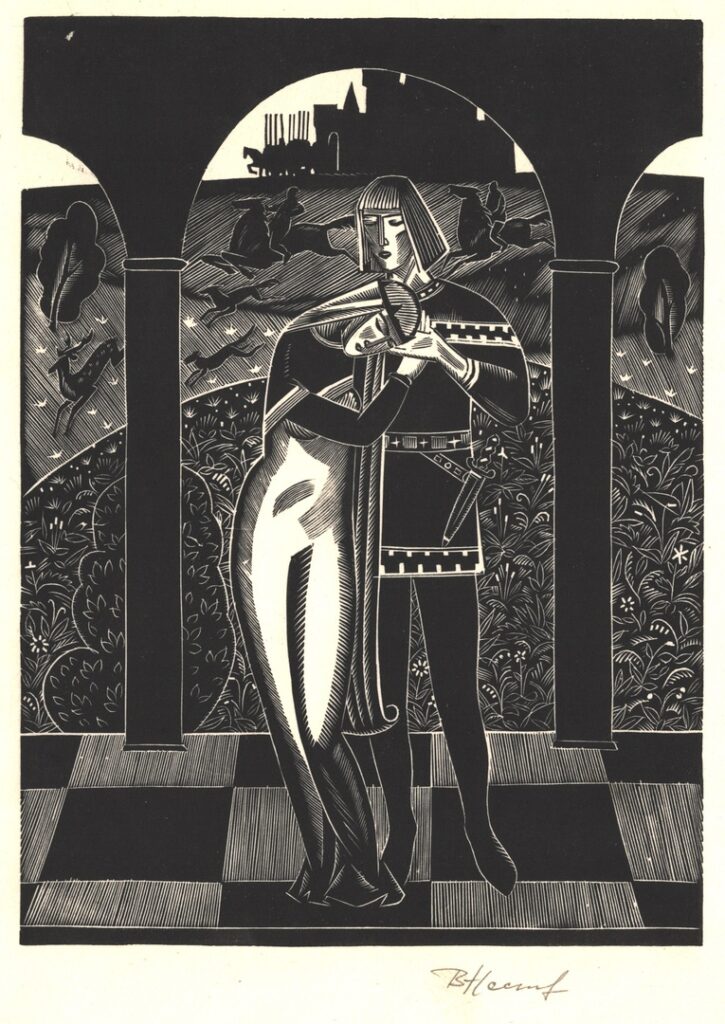

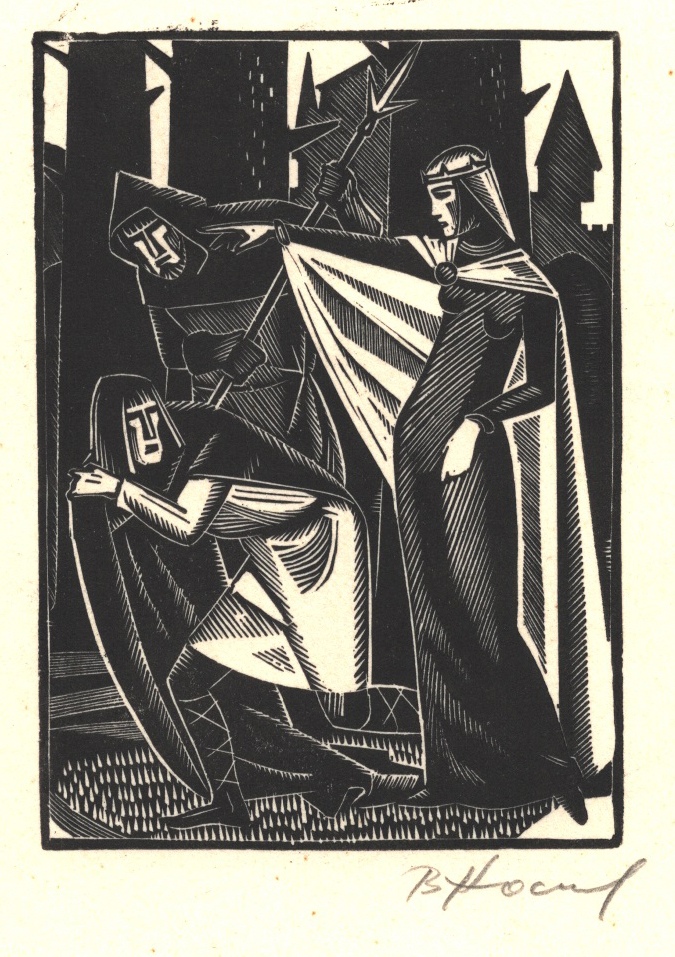

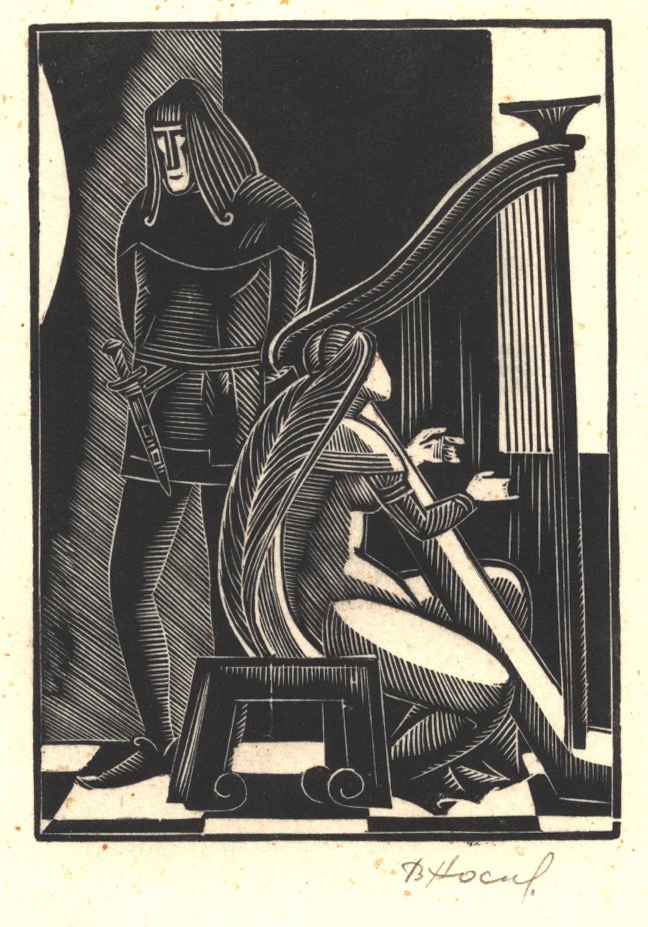

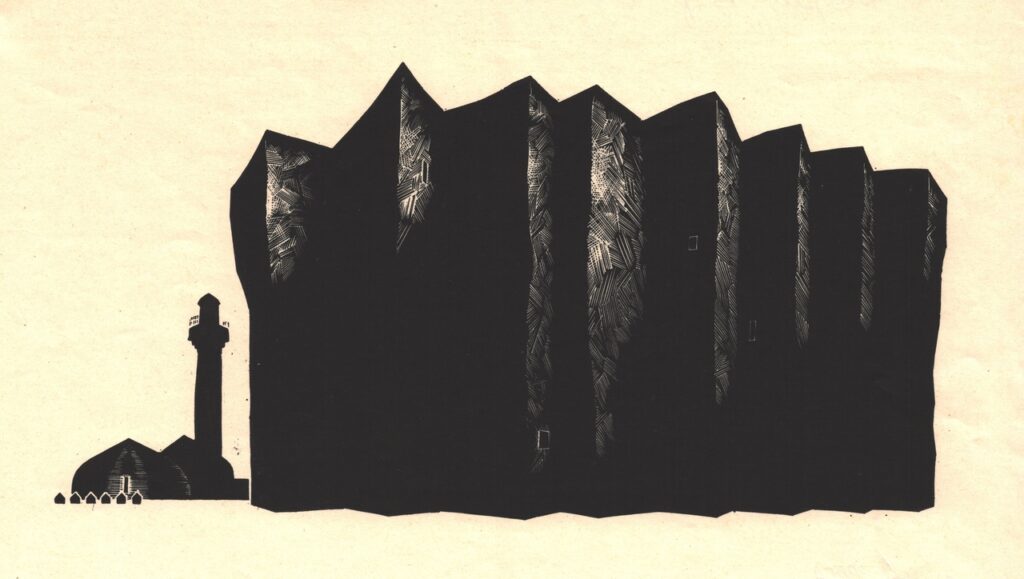

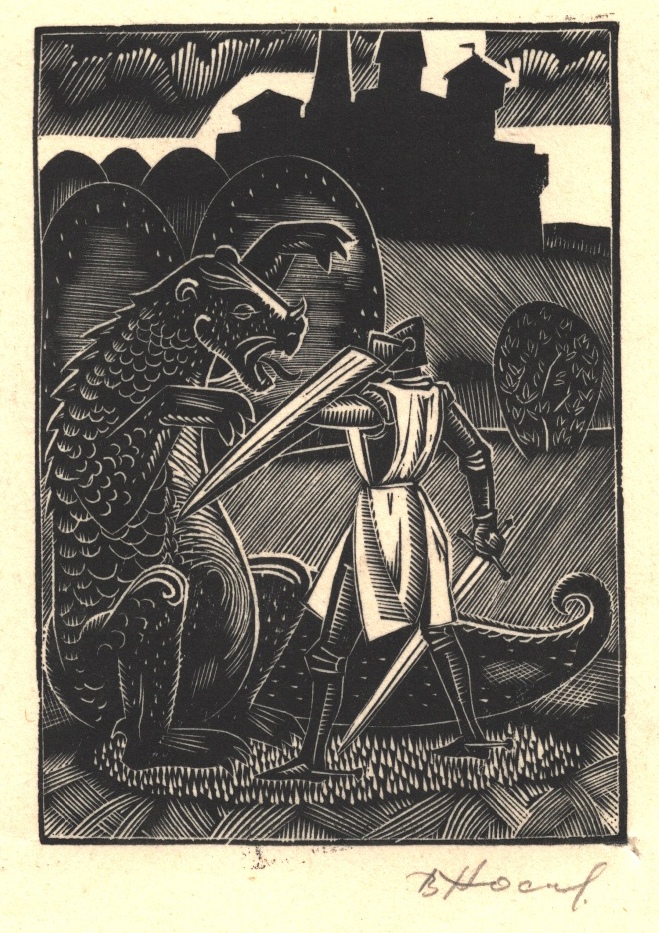

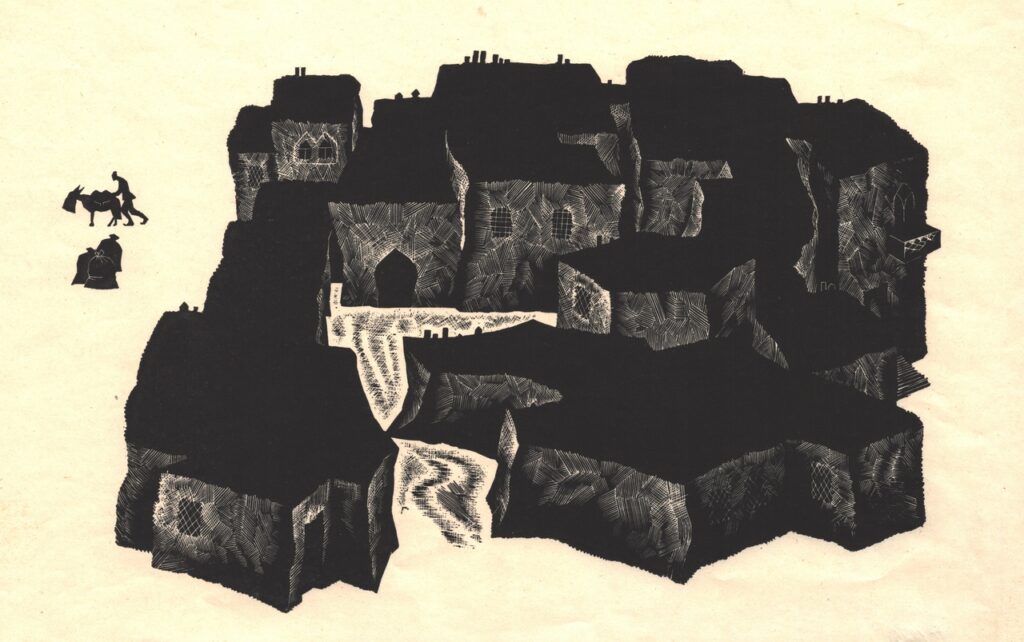

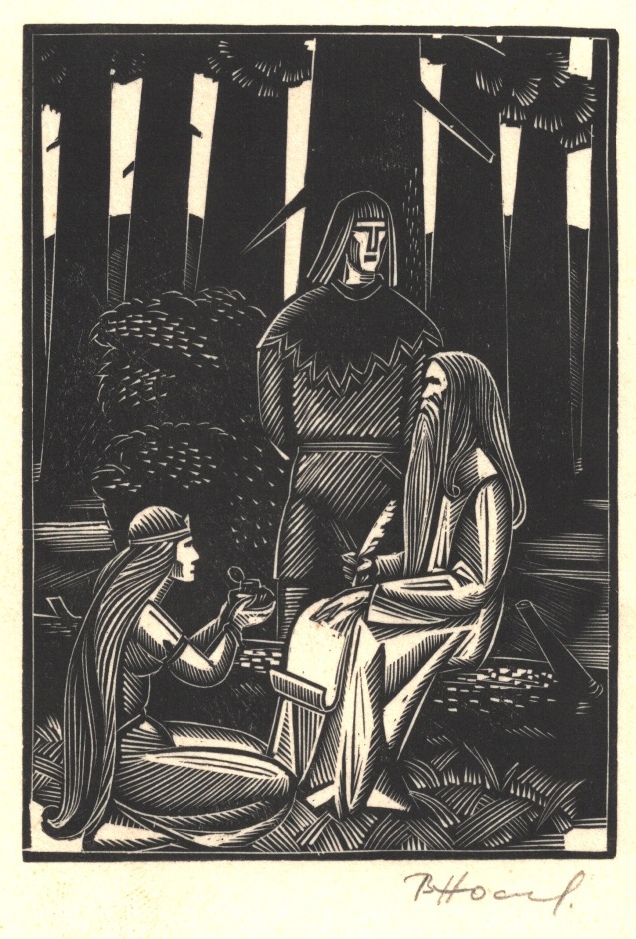

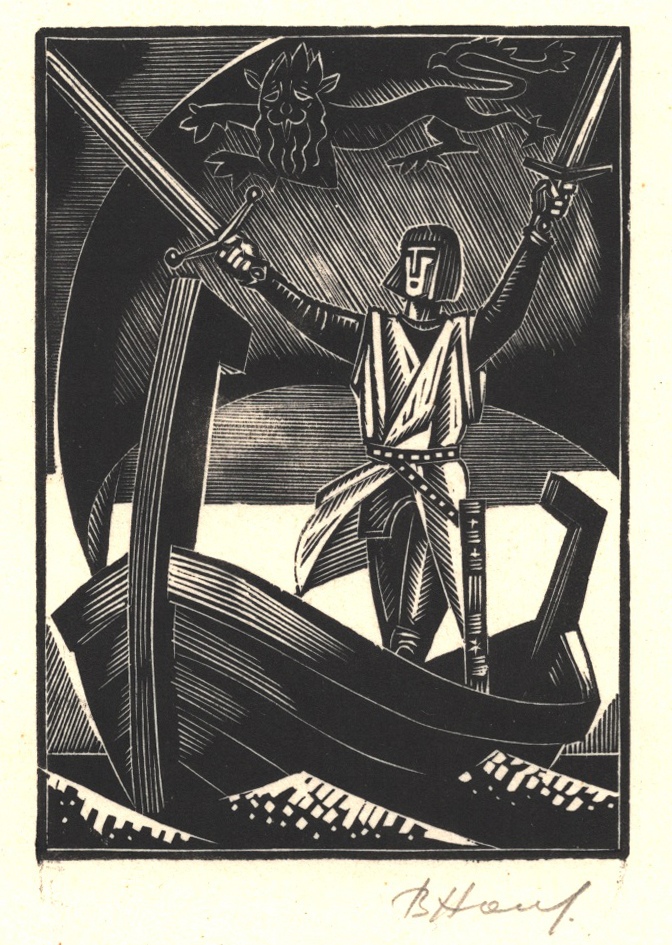

До конца XVIII века существовала лишь обрезная, или продольная, ксилография: плоская отполированная доска (дерево вишни, груши, яблони), непременно продольного распила, вдоль волокон дерева, загрунтовывается, поверх грунта пером наносится рисунок, затем линии с обеих сторон отрезаются острыми ножичками, а дерево между линиями выбирается особым долотом на глубину 2-5 мм. При печати краска накладывается (прежде тампонами, впоследствии — валиком) на выпуклую часть доски, на нее кладется лист бумаги и равномерно придавливается — прессом вручную, таким способом изображение с доски переходит на бумагу. При обрезной гравюре композиция оказывается комбинацией черных линий и контрастных пятен, которые максимально контрастируют с белой бумагой. Эта звонкость сопоставления черного и белого уже заранее определяет большую декоративность обрезной гравюры, а контрасты черных и белых плоскостей, особенно при работе белым по черному, создают эмоциональное напряжение.

В последней четверти XVIII века англичанин Томас Бьюик (1753-1828) ввел в употребление способ торцовой, или поперечной, ксилографии, при котором доска выпиливается поперек ствола, так что волокна дерева идут перпендикулярно поверхности доски. При торцовой ксилографии употребляют плотное и твердое дерево (бук, пальма, самшит) и режут специальным резцом — штихелем, след которого в оттиске дает белую линию. Торцовая ксилография позволяет работать более тонким штрихом, разная степень насыщенности которого позволяет варьировать тон. Ксилография дает 1500-2000 хороших оттисков.

Торцовая гравюра с удивительной точностью воспроизводит рисунки пером — размашистые росчерки, сетку мелкой штриховки, эффектные сочные пятна. Во второй половине XIX века в ксилографии стали делать не только рисунки, но и произведения живописи. Такая гравюра, построенная на комбинациях параллельных, порой однообразных штрихов, передает общий тон картины, свет и тень. Тоновая гравюра XIX века носит чисто репродукционный, ремесленный характер.